秀明自然農法生産者である堆(あくつ)英明さんは、除草労力の低減と収量向上を目指して、自らの水田で「早期湛水深水管理栽培技術」について研究を続けてきました。草の種が発芽しない土壌環境を作る栽培方法の概要について解説します。

堆英明氏プロフィール

1995年から茨城県常陸太田市で秀明自然農法による稲作を実践しながら、雑草抑草の研究に取り組む。勤務先の会社が東日本大震災復興事業の一環として一次産業の支援を始めたことにより、2016年、除草作業と低収量で行き詰まっていた自然農法生産者と出会う。深水管理による雑草抑草技術で成功を収め、2018年、京都大学農学研究科との共同研究を開始する。同年、農林水産省農産局が行う有機稲作の課題、除草作業の省力化解決の補助事業を受託する。2021年、農林水産省「みどりの食料システム戦略」に早期湛水深水管理栽培技術が掲載される。2022年からは新たな秀明自然農法生産者の圃場で試験栽培を実施。

早期湛水深水管理栽培法の原理

田植えから稲刈りまでの稲を栽培する期間、水田は湛水されて、栽培期間以外は落水されています。水を管理して栽培し収穫を得る水稲は、適切に管理すれば多くの実りと除草労力の削減が期待できます。草種の種子結実、種子休眠、催芽、発芽、生育等の生活史や生理特性を十分に観察することが、理想的な抑草管理には重要です。堆さんが取り組んでいる栽培技術の特徴は次の4点になります。

- ① 深水による雑草抑草に加えて、耕起的な防除技術を導入して効果を高める。

- ② 稲の生育ステージに順応した土壌地力の発現を行う。

- ③ 生育環境に適応した種子の力で収量向上につなげる。

- ④ 稲とコミュニケーションを行う。

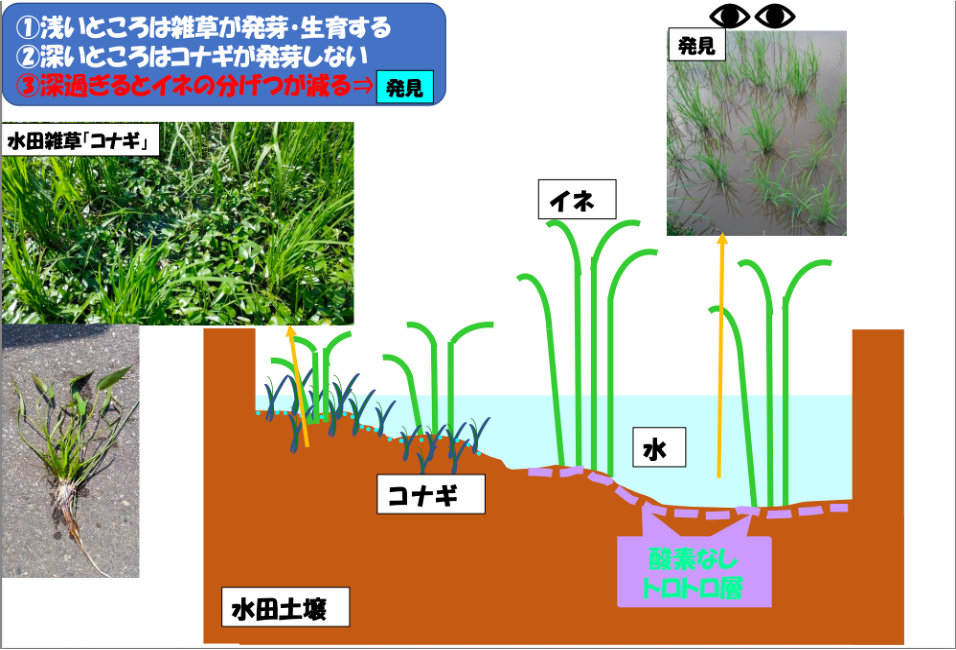

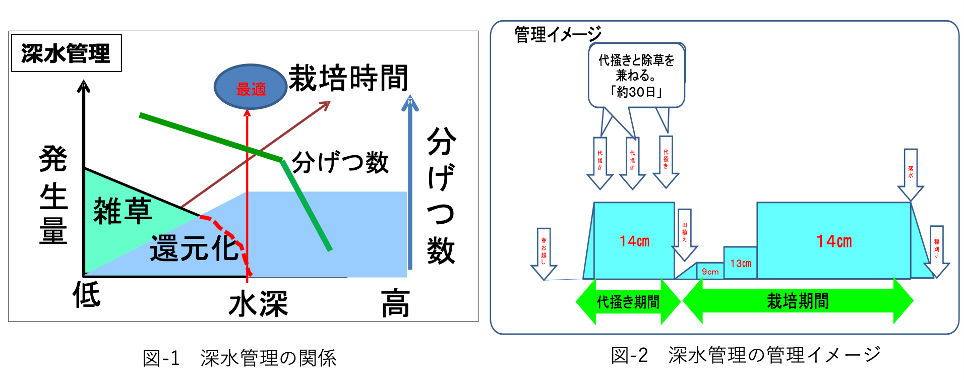

堆さんがこの栽培法に行き着いたきっかけは、田んぼの水位が深いところではコナギが発芽していないことに気がついたことです。水深があるところ田んぼの地表面は酸素なしのトロトロ層ができていて、それが抑草効果を発揮しているのだと考えました。そこで、深水管理を取り入れて最適な水深を模索しました。その過程で水位を深くし過ぎても稲の分蘖力が減少することもわかり、現実的な作業性等も考慮して、最終的に深さ14~15cmに水を張った時が一番良いことがわかりました。

#酸素が無い環境では草が生えないことを発見

抑草効果を最大限に発揮させるため、田植え前の30日間ほど深水を張ります。湛水後に発芽してきた草は、代掻きを行うことで除去することができ、田植えをする前の段階で草を減らしておくことができます。代掻きは深水湛水のまま2〜3回丁寧に行うことで、より水田表層に酸素のないトロトロ層を醸成できるようになります。

田植え後の植え痛みを極力軽減してイネの活着をよくするため、1回目の代掻きでサラサラした仕上げ状態で藁は十分に練り込ませます。2~3回面目は埋土種子の削減を含めた除草を目的とします。草の状況によっては4回目の代掻きを実施してください。代掻きハローの刃を深く入れてることが重要な技術です。ハローの回転速度はあまり重要ではなくハローが入る深さがポイントです。走行速度も遅くしてください。

田植えの時は一旦落水しますが、その後は稲の成長に合わせて水位をあげていき、還元状態を保てる水深14cmまで持っていき、そのまま深水管理をしていきます。落水のタイミングは、収穫時にしっかりした足場を確保するために必要な水田乾燥期間から逆算して行ってください。特に出穂後に落水、中干しはしません。

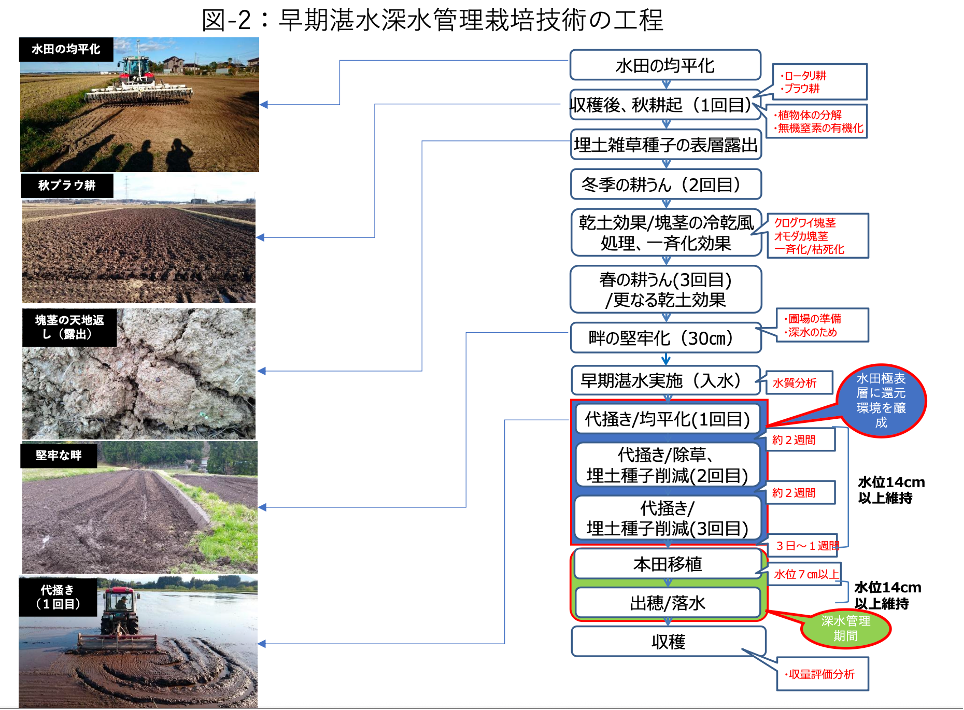

また、秋起こしを行うことで有機物の分解を促進するとともに、土中埋没種子を表層面に持ち上げることで冬の冷寒気に当てることができるため、クログワイやオモダカなどの塊茎を減らすこともできます。田んぼの乾土効果も生まれます。

このように、秋起こしと早期湛水深水管理を行うことで、田植え後に草が発芽しない水で環境を人為的に作り出すことができます。ただし、秋起こしが難しい寒冷地などは、今まで通りの耕運時期のままで良いと思います。

堆さんが行われている栽培体系のポイントをまとめると次のとおりです。

- ① 冬季作業

- Ⅰ. 田んぼの均平作業(深水状態14cmを均一に維持するため)

- Ⅱ. 反転秋耕(クログワイ・シズイなどの塊茎対策)

- ② 春季作業

- Ⅰ. 堅牢な畔つくり(深水管理14cm以上を保つため)

- Ⅱ. 3回の代掻き(柔らかな土づくり、埋土雑草趣旨の削減)

- Ⅲ. 田植えまでの30〜40日期間の深水管理状態(雑草抑制の還元的トロトロ層を醸成し、速やかな地力発現のため)

- Ⅳ. 雑草の発芽温度を考慮した期間の作業日程(各雑草の発芽積算温度を考える)

- ③ 田植え

- Ⅰ. 浅水に落水し、健全な苗を移植(速やかな活着、老化苗は避ける)

- ④ 出穂以降の水管理

- Ⅰ. 出穂後に落水、中干しはしない

- ⑤ 登熟期間の適切な水管理

最近の構音障害も含め、気孔が閉じないように少し多めに感じる灌漑を心がける

栽培管理をしていく過程で雑草抑制、収量向上は現地観察することがとても大切になります。環境が違うことでその変化は大きくなるため、稲の生育や土の状態をよく観察しながら行ってください。

秀明自然農法を成功に導くには土壌の肥毒を無くし、作物の生長および土壌の力発揮に影響を与えないことが最も重要になってきます。

現地調査をすると、稲の成長や雑草抑制が予期通りできない田んぼでは、代掻き時に土が固く土塊があるケースが多いです。土の塊のなかを確認すると乾いています。つまりその中に慣行農法の時に使用した肥毒が未だ残っていると考えられます。この土塊がそのまま残っていると、いつまでも肥毒は無くなりません。更に灌漑用水から慣行農法で使用された肥料や農薬が溶脱され微量ではあるが流入し、これも蓄積されてしまいます。

対策は耕耘や代掻きで土塊を粉砕し肥毒を散らし水で洗い薄めることです。この栽培法がうまくいけば、田植え後は収穫までの間、水管理をするだけで豊かな実りが得られるようになるでしょう。これらのことを参考にして、田んぼの状態を観察してみてください。

各作業の詳細や草の特性などは、追って配信していきます。